2年間、計8回にわたり「やすらぎ通信」のコラムを書いてきました。そこで、東洋医学での“ものさし”である陰陽や季節の養生法を通じ五蔵(五行学説)についてお話をしてきました。

今回は、それら『東洋医学の“ものさし”において、健康とは?』と『先人がどうして養生が重要だと語っているのか』をお話していきたいと思います。

東洋医学的健康とは

一般的に健康とはどんな状態の事をいうのでしょうか?お医者さんで検査してもらって異常がなければ健康なのでしょうか? 例えば冷えがあり、つらくてしょうがない人が検査をして異常がなければ西洋医学では何もできません。しかし、その人はつらいのです。これではその人は、健康とは言えないでしょう。

東洋医学が考える健康とは、臓腑などの体のシステムの働きが正常で、そのシステム全体のバランスが取れている状態です。そして、このバランスは季節などの外界の環境とのバランスも含まれます。また、体だけではなく心も含めてバランスが取れている状態が「健康」なのです。例えば冷えですが、冬に体を冷やすアイスクリームを食べていると寒邪が体に入ってきて冷えが発生します。あるいは、胃腸が弱く上手く食べ物を消化ができず、そこからエネルギーが作れずに冷えが発生しているかもしれません。 前者は陰陽のバランス、後者は臓腑のバランスが悪くなっていて健康とは言えません。

陰陽の“ものさし”とは

第1回目でお話しした「陰陽」です。東洋医学では世の中のすべてのものを「陰」と「陽」に分けています。天は「陽」、地は「陰」、夏は「陽」、冬は「陰」という具合です。そしてこの比較は相手がいて初めて成り立ちます。例えば、陰の季節の冬の昼は、冬の夜に対して「陽」なのです。このように変化をしながらバランスを保っています。 では、体の働きとしての陰陽を見てみると、基本的には「物質=陰」「機能=陽」と捉えます。物質とは簡単に言うと「血」「水(津液)」です。また、機能は「気」というエネルギーです。私たちの体の働きは、これらの物質と機能(陰と陽)のバランスが保たれていることが必要なのです。

現代は暑く陽気が盛んな夏に、クーラーで冷やされる事で冷えが発生します。これは暑い時期は汗腺を開けて発汗して体の熱を逃がそうとしているのに、クーラーで過剰に冷やされると寒邪が入りやすくなるからなのです。冬に寒邪が入りにくいのは汗腺を締めて、体が冬に備えているからなのです。 クーラーを例にしましたが、食べ物にも言えることです。夏が旬の食べ物は体を冷やすようになっているのに、今は1年通して食べることができます。冬に夏の食べ物ばかりを食べてしまうと体が冷えてしまいます。自然界は上手くできているのに、あまり不自然なことをするとバランスが崩れてしまうのです。

五行学説としてのバランス

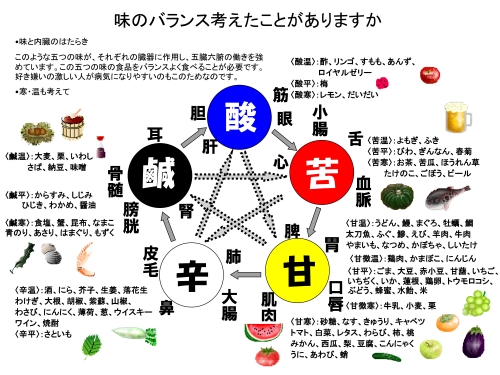

東洋医学は陰陽の他に、世界を5つの物から出来ていると考えました。

この5つの物は「木・火・土・金・水」です。季節の養生で少しお話していますが、木は春、火は夏、土は長夏(梅雨)、金は秋、水は冬です。この五蔵は、木は肝、火は心、土は脾、金は肺、水は腎です。その他、味(酸・苦・甘・辛・鹹)や志(怒・喜・思・悲・恐)なども5つに分けられます。そして、これらのバランスが崩れると健康ではなくなってしますのです。

では、この5つの物はどのように成り立っているのでしょうか。

五行の間には、「お互いに依存する関係(相生(そうせい)関係)」と「お互いに抑える関係(相克(そうこく)関係)」があります。五行学説はこの2つの関係がバランスをとることでうまく成り立っています。 相生関係は、「木は火を生む」「火は土を生む」「土は金を生む」「金は水を生む」「水は木を生む」という母と子の関係になっています。相克関係は、「木は土を抑える」「土は水を抑える」「水は火を抑える」「火は金を抑える」「金は木を抑える」という関係になっています。

これらの「依存する関係」「お互いに抑える関係」のバランスが取れているとうまくまわっていくのです。ちょっとわかりにくいかもしれませんので例えると、ストレスがあると(ストレスは肝に影響する)心に影響して不眠や不安などが起こります。これは肝と心の相生関係がうまくいかなくなって起こる現象です。また、ストレスがあると人によっては胃腸の調子が悪くなります。これは、肝が脾(胃腸)を抑え(相克)すぎてしまうことで起こる現象なのです。

また、日本は四季があり季節が移り替わります。季節も5つ分けられました。そして其々にその季節の性質があり、それに反することをすると我々の体に影響を及ぼして体調が悪くなります。それを防ぐことが養生法なのです。

健康で元気に楽しく人生を送ることは、誰もが望んでいることです。先人もそう考え、養生の教えを伝えています。日本の伝統的な食べ物も理にかなった組み合わせになっています。「一汁三菜」という言葉がありますが、これが日本の食卓の基本でした。ご飯に味噌汁(一汁)、主菜(焼き魚など)ひとつに副菜(煮物や酢の物)ふたつ(三菜)、これに漬物、季節の果物が添えられます。ごはんで炭水化物、汁物でミネラル・水分、焼き魚などでたんぱく質・脂質、副菜で食物繊維やビタミン・ミネラル、漬物でお腹に必要な菌が摂れます。理想的ですよね。では、今の食卓はどうでしょう? また、食べ物にも陰陽、五味があります。黄帝内経に「五味は口から胃に入り、五臓の気を養う」と言っています。このように五味は五臓と密接な関係しています。

人は精という生命エネルギーを持っています。この精は親から受け継いだ先天の精と食べ物などから得た後天の精があり、後天の精を食べ物から得られないと精は消耗してしまうのです。

私たちが食べている伝統的な「一汁三菜」の食事は、先人が教える五味がそろっています。甘味のご飯、鹹味の味噌汁、甘味または鹹味の魚や肉、そこに添えられる辛味の薬味、酸味の酢の物、甘味と苦味の三菜や野菜の煮物などと五味の調和がとれ、五臓の気を養っているのです。