春になると、メンタルの相談が増えてきます。パニック障害やうつ病が主な疾患です。一般的にも5月病などを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

1998年に、魚食量が多い国ほどうつ病が少ないという地域相関が発表されてから、魚油に含まれるω3系脂肪酸と精神疾患の関連の研究が盛んにされてきました。そんな中、国際栄養精神学会では、精神疾患の予防や治療の補助に貢献する栄養素として、ω3脂肪酸を挙げています。

うつ病の方の末梢血多価不飽和脂肪酸を解析した研究では、うつ病患者は健常人に比べエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサヘキサエン酸(DHA)が低値であることが示されました。

また、うつ病治療におけるω3系脂肪酸の効果を検討したランダム化比較試験では、EPA含有量が高いω3脂肪酸を与えた場合に有効で、DHA中心のω3系脂肪酸では効果が得られにくく、ω3系脂肪酸摂取はうつ病が重症なほど効果が大きいことが示されました。

人の精神機能や精神疾患のメカニズムは、科学が進歩した現在でもその解明はまだ十分なものではありません。しかし、うつ病患者さんの体内では炎症性サイトカイン(IL-1やTNF-α)が増加してくることは解っています。EPAは抗炎症性の脂肪酸であることは良く知られています。この抗炎症作用が抗うつ効果に関与していることが推測されます。

最近、いろいろな病気と慢性炎症の関係が言われています。精神疾患であるうつ病も関係しているということは、非常に興味深い結果だと思います。現代の人はω3系脂肪酸の摂取量が少ないことが問題視されています。それと比較して、その他の油(ω6やω9)を多く摂取する傾向にあります。このことが体に微弱な炎症(慢性炎症)を引き起こし、病気を呼んでしまうのではないでしょうか。

健康のためにどんなことをしていけばいいのか?何となく見えてきていますよね。

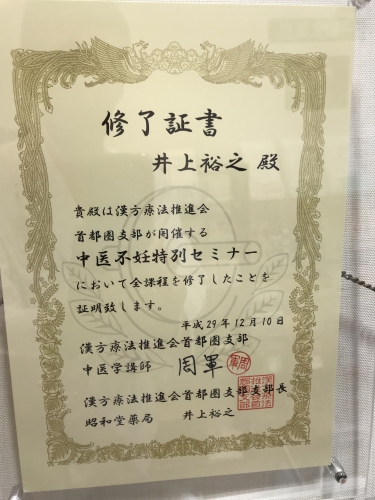

現代のライフサイクルの変化に伴い、子づくりをする年齢が遅くなるなどによって苦労されているご夫婦に出会います。食の変化やライフスタイルの変化による過剰なダイエット、夜更かしなど、そこまでにしてきたことやもしかするとご本人だけでなく、その親御さんの若いころの生活環境も影響している可能性があります。

現代のライフサイクルの変化に伴い、子づくりをする年齢が遅くなるなどによって苦労されているご夫婦に出会います。食の変化やライフスタイルの変化による過剰なダイエット、夜更かしなど、そこまでにしてきたことやもしかするとご本人だけでなく、その親御さんの若いころの生活環境も影響している可能性があります。